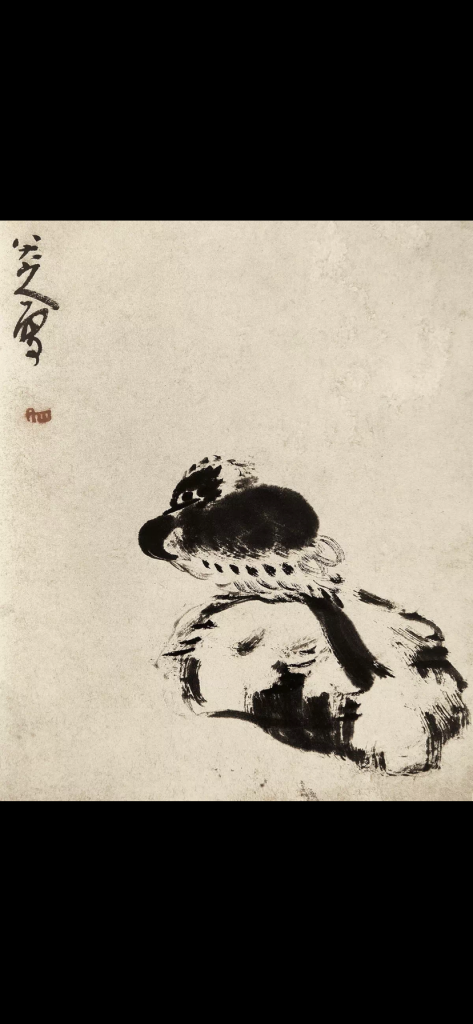

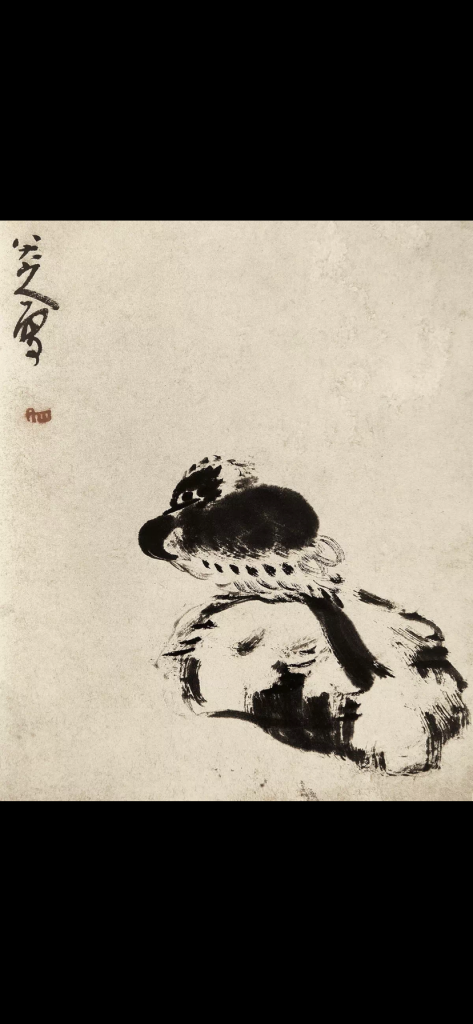

陈传席:论“骨秀”——从徐渭、陈淳的画谈起

在绘画史,徐渭和陈淳开创了明代写意花鸟画的新局面。陈淳的画笔法灵动,画风疏爽。徐渭的画则更加淋漓放纵,皆顺手点染,墨泼毫狂,磅礴之气尽蕴于笔墨之中。其画“无古无今”,推倒一世,开拓万古。凡是懂画的人观之无不为之倾倒。但有更多的人学陈淳、徐渭,或者虽不学此二人,也用墨笔随意涂抹,却被人视为恶墨俗笔,不堪入目。然则皆用水墨,皆有浓淡干湿的变化,外表看上去似乎差不多,而实质却有天渊之别。一者格高无比,一者俗恶不堪,关键在哪里呢?就在“骨秀”和“骨俗”。外表似相似,但骨相却大异。

在绘画史,徐渭和陈淳开创了明代写意花鸟画的新局面。陈淳的画笔法灵动,画风疏爽。徐渭的画则更加淋漓放纵,皆顺手点染,墨泼毫狂,磅礴之气尽蕴于笔墨之中。其画“无古无今”,推倒一世,开拓万古。凡是懂画的人观之无不为之倾倒。但有更多的人学陈淳、徐渭,或者虽不学此二人,也用墨笔随意涂抹,却被人视为恶墨俗笔,不堪入目。然则皆用水墨,皆有浓淡干湿的变化,外表看上去似乎差不多,而实质却有天渊之别。一者格高无比,一者俗恶不堪,关键在哪里呢?就在“骨秀”和“骨俗”。外表似相似,但骨相却大异。

诗文书画,皆以骨为重。顾恺之《论画》有云,“有奇骨而兼美好”、“重迭弥纶有骨法”,“有天骨而少细美”,“骨趣甚奇”,“有骨俱”、“隽骨天奇”。当然,顾恺之所说的“骨”是指画中人的骨,但这骨也和线条有关。谢赫“六法论”第二法“骨法用笔是也”,指的就是笔墨之骨。书法《笔意赞》:“骨丰肉润,入妙通灵。”《论书》有云:“紧媚过其父,骨力不及也。”《答陶隐居论书》:“肥瘦相和,骨力相称。”都很重视骨。《文心雕龙》还专设“风骨篇”论文之骨。无骨则诗文书画不能成立。然则,骨有雅俗粗秀之别。 文艺作品有“文野”之分,“文”就是“文秀”,内核是“秀骨”,“野”就是“粗野”,无秀骨、粗野者,皆不成为艺术。“文”才成为艺术。“质粗而文细”,形式的“质粗”,也必须有内在的“文细”才能成为艺术。八大山人的画形式上质粗,实则文细;胡涂乱抹者,仅质粗而无文细也。“文细”即“骨秀”,无“文细”即无“骨秀“。

诗文书画,传与不传,俗与不俗,格高与卑,都在一个“骨秀”。“骨秀”者格高,骨不秀者格必不高。“骨秀”者清雅,“骨俗”者必俗,“骨秀”者可传,骨不秀者虽欲传亦不可传。

“骨秀”者有“天骨”,有“炼骨”。下面详而论之。一、何谓“骨秀”

“骨秀”是靠感觉而知,而不可具体指陈。如一个人,高矮黑白胖瘦都可以具体指陈,甚至可以具体计量,惟“骨秀”无法具体指出其大小长短,更无法计量。凡物之可以具体指陈者,皆物之粗、物之表也,物之精是靠意会和感受而知。“骨秀”表现出来的是一种气质、精神、风姿和仪致。“气质”又被人称为“内在气质”,其“内在”者即骨秀也。“骨秀”虽然无法具体指陈,但却是实际存在的,犹如现实中的人,特别是女性,两个人看上来同样高,同样胖瘦,同样颜色,但“骨秀”者呈现出高雅气度,或者叫气质不凡,或者叫文静、文秀。骨不秀者就缺乏这种气度,有可能就是粗俗。骨秀者即使某些地方长得不标准,甚至有一些缺点,但看上去仍然很舒心,仍给人以不凡的感觉。骨俗者即使长得很标准,但看上去仍无好的感觉。张岱云:“人有貌丑而可观者,有貌虽不丑而不可观者。”前者就是“骨秀”,后者就是骨不秀。

所谓“粗服乱头,不掩国色”,就是“骨秀”所起的作用。无“骨秀”,再粗服乱头者,必粗俗不堪。男人也如此,“骨秀”者必不俗,气质必不凡,“骨粗”者必粗。“骨秀”者未必是学者、教授,但给人印象是学者、教授。“骨粗”者即使是画家、教授,但仍给人“大老粗”的感觉。有些人明明是教授,但人们会说他不象个教授,即无学者气质也。(但大学者、大教授必有相应的气质风度,详后。)

形容一个人风度仪姿不凡,常用“道骨仙风”,这“道骨”其实就是“秀骨”,“秀骨”显于外,即仙风,即不俗。八大山人的画和那些俗画不同,就因为他的画有“秀骨”,有“道骨”,有仙风,而俗画则无。梅兰芳演戏,有人问一位权威人士,“他的戏好在哪里?”这位权威人士思考好久后回答说:“梅兰芳的戏里有一股仙气。”“仙气”出于“道骨”,“道骨”即“秀骨”,看来好戏也和好画一样,须有“秀骨”。还有“冰肌玉骨”,这“玉骨”就是“秀骨”,最为难得。男人亿万斯人,有“道骨仙风”,即有“秀骨”者极鲜,万里难挑其一;女人亿万斯人,有“冰肌玉骨”即“秀骨”者极鲜,万里难挑其一;画家成千上万,其下笔有“秀骨”者,万无一人。宋荦写过一首诗,吹嘘自己鉴画水平,其中一句云:“真赝何须苦辨之,邢夫人至尹能知。”是说他能根据画的气息辨真伪,无须细看笔法,一眼就能看出好画的本质。他用的是一个典故。邢夫人和尹夫人是汉武帝的两位夫人,尹夫人自认为自己十分美丽,她一定要看看邢夫人,而且欲一比高低,但汉武帝下诏不使二人相见。但尹夫人极力请求一见邢夫人,于是汉武帝以一人饰作邢夫人,此人宫服华丽绝伦,随从数十人,煞是威风气派,但尹夫人见后曰:“此非邢夫人。”后来,汉武帝又叫真的邢夫人穿上进宫前的破旧衣服,独身前往。尹夫人一见,不用介绍便知是邢夫人,且大为吃惊,并自痛己之不如也。前一人穿的宫服极华丽,又有很多宫娥相衬,然而其人“骨秀”不突出,后者虽着破旧村衣,然而“秀骨”非凡。故尹夫人一见能辨,非在外,而在骨也。所以,皇宫在全国选美女,不叫选美女,而叫选“秀女”,盖“秀骨之女”乃美女中的王牌。骨秀者,肌必不俗。肌俗者,骨必不秀。汉人相人在骨法,魏晋相人在气韵,实则“气韵”正来自“骨法”,二者是一回事。

二、书画中的“秀骨”

二、书画中的“秀骨”

如前所述,书画中的“秀骨”,靠感觉而知,但也不是完全不可说。以书法为例:

中国的书法到了晋,达到最高峰,特别是被后人称为“二王”的王羲之、王献之书法,后人无可企及。所谓“千载书法传王法”。王羲之的书法在当时就倾动朝野,羊欣谓之“古今无二”。到了唐初,经唐太宗李世民提倡,地位达到了最高峰。唐太宗在《晋书·王羲之传》后亲作“传论”,评论古代名家,都没有达到“尽善”,唯王羲之的书法尽善尽美。他说:“所以详察古今,研精篆素,尽善尽美,其惟王逸少乎。……玩之不觉为倦,览之莫识其端,心慕手追,此人而已。其余区区之类,何足论哉。”其它人推崇王羲之那就不用说了。称之为“书之圣也”,“草之圣也”也在其时。但王羲之的书法遭到最严重贬斥的时代,也是唐朝;尽管唐太宗给予王羲之古今最崇高的评价,但不久,尤其是在中唐之后,他的书法地位却一落千丈。《书议》称王羲之书“格律非高,功夫又少,虽员丰研美,乃乏神气。”又云“逸少草有女郎材,无丈夫气,不足贵也。”韩愈在《石鼓歌》中特别点出“羲之俗书趁姿媚,数纸尚可博白鹅。”其它时代还没有这样肆无忌惮地贬过王羲之及其书法。

盛唐崇尚雄强阔大深厚,颜真卿的书法一出,其尚骨、尚肥、尚法、阔大、雄强、气势、浑厚,皆足压倒一世,和盛唐气象相契。相比之下,王书的雄浑、阔大、气势似皆逊之,故时人又崇颜而贬王,乃至于说王书“有女郎材,无丈夫气”,且“不足贵”,更说它是“俗书”。一般学者都知道王羲之书法在唐朝地位最高,孰不知,王书在唐朝中后期,地位也最低,此千古之惑,我特于此表而出之。

但时过境迁,人们还是认识到王羲之书法的价值是无以伦比的。颜真卿的书法当然也了不起,其自有特色,但未必超过王羲之。贬王崇颜热潮不久便过去了。这时又有人出来贬颜真卿。首先是南唐的后主李煜说颜书太粗鲁。据《书林藻鉴》卷八所载《李后主》云:“真卿得右军之筋而失于粗鲁。”又云:“颜书有楷法而无佳处,正如叉手并脚田舍汉。”先说颜书“粗鲁”,又说似“田舍汉”(即大老粗的农民)。宋代米芾又在《书史》中说:“真卿学褚遂良既成,自以挑踢名家,作用太多,无平淡天成之趣。大抵颜、柳挑踢,为后世丑怪恶札之祖。从此古法荡无遗矣。”(转引自马宗霍《书林藻鉴》),又说:“颜行书可观,真便入俗品。”(同上)(按米芾《海岳名言》云:“颜鲁公行书可教,真便入俗品。”又,《海岳题跋》云:“大抵颜柳挑踢,为后世丑怪恶札之祖。”)李、米皆是一代名家,二人意见都是一致的,都说颜字“粗鲁”,“丑怪恶”。

李、米二人说法未必公论,但比较而言,颜字“骨秀”不及王字。所以,其艺术价值也就不能在王字之上,王字“骨秀”也是显而易见的,毋庸赘论。看来,雄强、浑厚、气势、阔大,仍赶不上一个“骨秀”。

但是,颜字并非无“骨秀”,若真的无“骨秀”就不足名世了。至少说颜字的地位就不会有如此之高。就学术界公论,王羲之为“书圣”,颜真卿亦为“第二书圣”。在书法史上颜真卿也是仅次于王羲之的大书家。历来评颜字者谓之“端劲而秀伟”(见《书林藻鉴》卷八)“奇伟秀拔”(黄庭坚语),“秀颖超举”(《续书断》),其次说他的书法“雄媚”、“明利媚好”、“雄秀”、“气韵清雄”、“雄逸”、“风棱秀出”。尤其是苏东坡《书说》中谓“颜鲁公书雄秀独出,一变古法。”雄而秀,秀而伟,都是说他的书法雄伟端劲中透露出一股秀气,这秀气正出于他书法中的秀骨。只是王羲之的书法骨更秀。书法不可无秀骨,书法的优劣高下,正以秀骨优劣高下为标准。

《法书要录·袁昂古今书评》评“蔡邕书,骨气洞达,爽爽有神气。”即书有“秀骨”。又评“陶隐居书……骨体甚骏快。”亦秀骨也。

书法史上的大书法家无一不以秀骨而著称的,如欧阳询、虞世南、陆柬之、贺知章、孙过庭、李邕、张旭、怀素、柳公权、杜牧、高闲、杨凝式、苏、黄、米、蔡,其书法风格各异,然骨秀其中,是唯一的。金冬心的书法虽古拙,然而骨秀铮铮,是以风格特出。郑板桥的书法骨秀不及金冬心,成就也不及金冬心。故以“骨秀”评书法,一切都了然于目。

绘画也如此,传为顾恺之的《女史箴图》、《洛神赋图》,骨秀是显而易见的。宋初范宽《溪山行旅图》,虽雄伟崇峻,然而其骨秀棱棱,后世鲜及。荆浩的《匡庐图》,李成的画,等等,皆因秀骨而传。“元四家”、“明四家”的画无一不是骨秀突出的。“四僧”画,八大山人的“秀骨”是十分突出的。石溪画苍老中有秀骨,石涛画纵横排奡中有秀骨。弘仁的画更为突出,他的画秀骨的秀之前还应加一个“灵”字,灵秀之骨。所以,弘仁的画无一许尘俗气,格调最高。历史上,无秀骨的画,很难举出例子,因为无秀骨的画是传不下来的。“扬州八怪”中的李复堂,闵贞等人画,历来被真知画者评价不高,就因为他们的画“骨秀”不显(乏于“骨秀”)。“浙派”末流的画遭人攻击,亦逊于“骨秀”也。“海上三熊”任熊、朱熊、张熊,独任熊画秀骨突出,名亦著;朱、张二熊画骨秀不及,名亦不及。“四任”中任熊、任伯年画骨秀突出,成就亦突出。虚谷、赵之谦风格不同,但皆骨秀。潘天寿的画虽霸气十足,然骨秀之突出,也十分显见,故为一代大家,学潘画者,不得其骨秀,貌似而神不似,仅学其形耳。黄宾虹的画,属于“粗服乱头,不掩国色”一路,如邢夫人其骨秀非凡而无需装饰者。凡画无笔,或用笔软弱含糊不确者,皆无骨;或粗疏无法,有骨而不明者,皆骨不秀,凡大笔涂抹而无骨秀者,皆非佳画

三、骨秀的特征及判断

三、骨秀的特征及判断

凡秀,皆清、皆明、皆朗、皆韵,不含糊、不暖昧、更不龌龊。所以,有称清秀、明秀,无称浊秀、暗秀者;或称秀朗、秀韵、秀雅,无称秀俗者;有称细秀,而无称粗秀者,故秀不可粗、不可浊。美女中更优秀者称秀女,男人有学问者称秀才。秀女必线条清晰,明目皓齿,肌理细润,骨肉均匀。杜甫《丽人行》诗云:“长安水边多丽人,……肌理细腻骨肉匀。”诗文书画也如此,凡诗文书画无条理、无层次、不清晰,或不明确,结构含糊不清,皆非佳作。秀才者,腹有诗书学问(内涵)也;诗文书画若无内涵,亦无骨秀也。书卷气亦即骨秀之表现也。《文心雕龙·隐秀》有云:“珠玉潜水,而澜表方圆。”《艺文类聚》卷八引《尸子》有云:“凡水,其方折者有玉,其圆折者有珠。”玉和珠潜在水底,而表现在水上的波纹则有方圆之异。秀骨隐于内,表现出来的书卷气则不同于俗。

作画要见笔,写字要见笔,即明也、朗也,秀也。笔烂而含糊,墨浊而暖昧或龌龊,皆无秀骨故也。文粗不秀,笔粗亦不秀。所以“元四家”黄公望、吴镇、王蒙、倪云林作画都无大片的墨,亦无太粗阔之笔,黄公望的《富春山居图》全是披麻皴线条勾出,笔笔清晰。“元四家”中吴镇画略次于黄、倪,盖其笔墨不秀于二家也。弘仁的画品格最高,其画皆细线勾出,不皴不染不擦,笔笔细秀清晰。故“江南人家 以有无定雅俗”。“浙派”的画,尤其是“浙派”后期的画,皆用大片的墨,粗而含糊,笔墨暖昧,无内涵,即无骨秀,故遭人攻击,不是没有道理。徐渭、八大山人的荷叶、芭蕉,也似用大片的墨,梅干、荷茎也似用粗线,实则大片的墨中有很多细微处,绝非一大片无变化的死墨,其墨不含糊、不暖昧,笔墨清晰,笔与笔,墨与墨间皆变化无穷。层次清楚,看似大片,实则仍是很多笔和墨联成,且笔墨皆秀,皆有内涵;梅干、荷茎笔似粗而有变化,更有文化内涵。和“浙派”的大片墨、粗笔无变化、无内涵者绝然不同。所以,徐渭的画看上去似粗,实不粗,因为它有秀骨。